|

ガツンガツンくるリコイルショックの秘密を探りたい。 |

|

|

「実銃と同じ分解方法」といろんな情報源が言っているが、残念ながら俺は実銃AKの分解方法を知らない。だから何はともあれ、74-32レシーバーカバーを外してみた。中から現れたのは、萎え萎えの樹脂カバー(74-33ウェイトカバー)。これはだめですよ、これはいけません。せっかく野性的なAKを金属ボディで再現したんだから、樹脂が(しかも、いかにも樹脂という安っぽいテカリ樹脂が)顔を見せたらダメです。構造を探って、もしこのカバーが作動上不要なら、是非外したい。 |

|

|

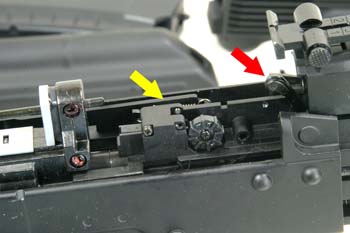

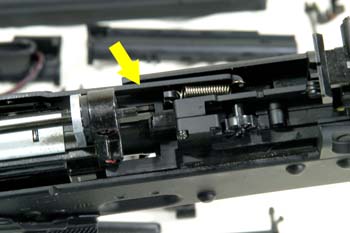

74-27ボルトと74-28ボルトリコイルスプリングが見える。ここから先はスマートに分解手順を追っていくが、この写真撮影は2度目の分解。最初の分解は、構造がよくわからず途方に暮れて、片っ端からねじ外したので、参考にならない。ようやく構造を理解して、以下の説明が書けるようになった。俺、分解は大好きだが、機械のセンスないんだなw |

|

|

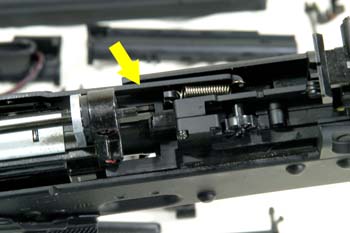

74-28ボルトリコイルスプリングと74-29ボルトリコイルスプリングガイドは、後端がこうして簡単に外れる。最初の分解の時、これに気づかず悪戦苦闘した。 |

|

|

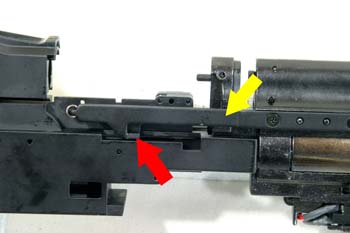

黄色い部分は、ボルト下端の突起(赤矢印部分)が動く範囲。後ろの方の広くなったところで、ボルトの突起を外すことができる。 |

|

|

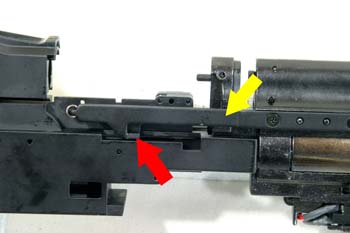

次に赤矢印の74-21リコイルバースプリングを外す。このスプリングが、後部のメカボと前部の74-30・31リアサイトベース・バレル部をつないでいるので、これを外さないと74-30・31リアサイトベース・バレル部が外せない(前へ引き抜けない)。本来、この部分の上に樹脂製カバー(74-22リコイルバーカバー)があるのだが、撮影を忘れた。 |

|

|

例の樹脂カバーを外す。このカバーを止めているねじは、正三角形の各頂点と中心を結んだような変な形。マイナスねじで代用は・・・難しいというか不可能。前もってこのドライバーを手に入れておかないと大変。俺はノートパソコン分解用のドライバーセットの中に、このドライバーがあったのでラッキー。 |

|

|

次に、赤矢印のねじを外す。写真では、すでに外したはずのスプリングが見えているが、気にしない気にしない。 |

|

|

74-30・31リアサイトベース・バレル部を本体に止めているねじを外す。黄色はストックを折りたたんだときの74-50ストックロックレバー用。このレバーを外したとき、「テンションかけているスプリングが出てこなかった。・・・組み立ての時苦労するだろうな」という心配は不要。74-30・31リアサイトベース部に「外れないように」組み込まれている。何も考えずに定位置にねじ止めするだけで、きちんとスプリングのテンションがかかるようになる。親切な設計だ。さすがマルイ。 |

|

|

こうして74-30・31リアサイトベース・バレル部が外せる。 |

|

|

モーター部はいつものマルイ形式。 |

|

|

メカボを本体に止めている唯一のねじ。74-30・31リアサイトベース部との結合で、メカボ前部を固定している。 |

|

|

ハンドガード内の処理。 |

|

|

この部分で電極を外す。これで74-30・31リアサイトベース・バレル部とメカボ部に電気系統が分離した。 |

|

|

このプレートの4本のねじは、上部が普通の+、下部が6角星形のトルクスねじ。 |

|

|

結合部のアップ。 |

|

|

本体内部。 |

|

|

メカボ。Ver.9? |

|

|

メカボ。 |

|

|

セイフティ、セレクタの仕組み。カムの組み合わせ。この右側のセレクタに直でついている突起は、トリガーを物理的にロックする。 |

|

|

後部のカムを使って、セレクタ機能のあるメカボ左側へセレクタレバーの動きを伝えている。 |

|

|

ここから、リコイルショックとボルト前後動の仕組み解明。 |

|

|

取り外した「リコイルショック用ウェイト」。重い。めがっさ重い。 |

|

|

ウェイトを二つに割ると、中から「鉛」の重りが!! |

|

|

亜鉛のムクではなく、わざわざ鉛にしたのは、少しでも重量を稼ぐため?・・・リコイルショックは、重りの重さでショック量が決まる。 |

|

|

ウェイトを外した状態。 |

|

|

赤矢印のように、あのクソ重いウェイトがメカボ(本体)に激突し、あのすごいリコイルショックを実現している。ちなみにこれは前方向の激突だから、本来のリコイルではない。本来のリコイルはウェイトが下がりきって、メカボ後部のストッパー(74-32レシーバーカバーを止めているストッパー。メカボ一体のため、パーツ名は明記されていない。)に激突することで得られる。 |

|

|

メカボ後部の上部はパッカリと開いている。この部分に、ウェイト後端の突起が組み合わさり、ピストンの後退運動に連動している。 |

|

|

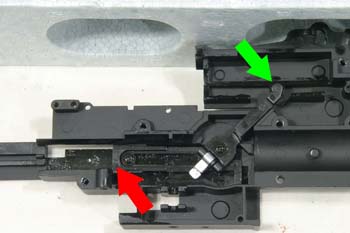

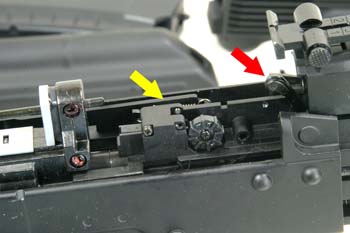

ウェイトの前後動を前側(74-30・31リアサイトベース・バレル部)へ伝える仕組み。黄色矢印がメカボのウェイトについているバー(74-36リコイルバー)。赤矢印がボルトをたたいて後退させるアーム(74-18リコイルスイングアーム)。これはウェイトが後退したとき(実銃では弾が発射された瞬間に相当)の状態。だから本来赤矢印のアームは出ているのはおかしい(撮影のために引き出した)。 |

|

|

74-36リコイルバーを上から見たところ。74-30・31リアサイトベース・バレル部にある74-20リコイルプレートとスプリングで連結されているが、実際の動きは突起同士の組み合わせによる。このスプリングは、ボルト(ハンドル)の動きが何らかの理由で止められたとき(手でボルトハンドルを押さえていたりしたとき)に、ピストンスプリングよる強力なボルト移動の動きを止めるようにするバッファー効果のため。実際の安全措置は、後述の74-18リコイルスイングアームに組み込まれたラッチ効果によるが、そのラッチに加わる力を和らげる役目と思われる。 |

|

|

同部分を反対側から見たところ。黄色矢印がメカボのウェイトについているバー(74-36リコイルバー)。赤矢印がボルトをたたいて後退させるアーム(74-18リコイルスイングアーム)に動きを伝える74-20リコイルプレート。リコイルプレートの後退動作は、突起同士の結合なのがわかる。 |

|

|

発射前の状態。 |

|

|

発射した(後方へのリコイルが発生した)瞬間。ただしこれは実銃の場合であり、エアガンの場合はピストンが下がった瞬間であって、まだBB弾は発射されていない。 |

|

|

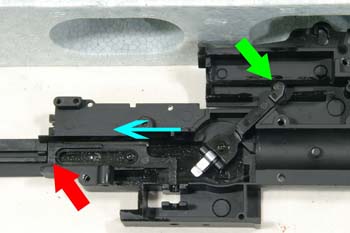

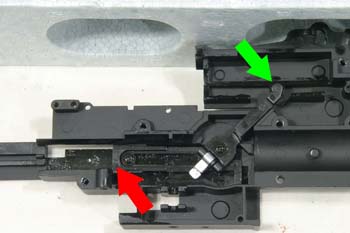

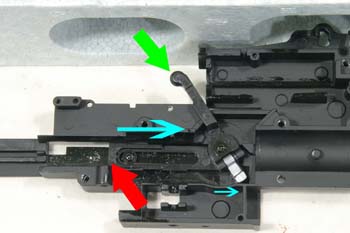

74-30・31リアサイトベース内部での様子。発射前の状態。赤矢印の74-20リコイルプレートは前進(写真では右側方向)していて、緑矢印の74-18リコイルスイングアームもアーム先端が前進位置(写真では右方向)にある。 |

|

|

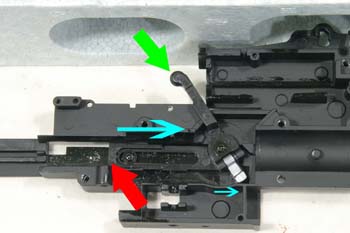

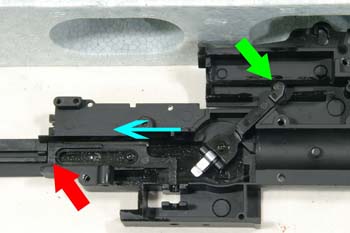

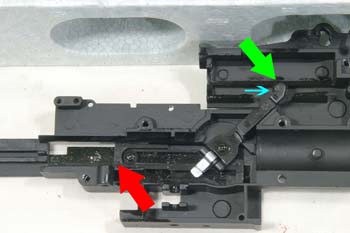

ウェイトが下がった瞬間(実銃では弾丸発射の瞬間、エアガンではピストンが最後退した瞬間)。赤矢印の74-20リコイルプレートが水色矢印方向へ後退(写真では左側へ移動)しているが、リコイルプレート下右端部分は(74-18リコイルスイングアームと結合する部分)リコイルスイングアーム下端のラッチ機能によって、結合部をすり抜けている。 |

|

|

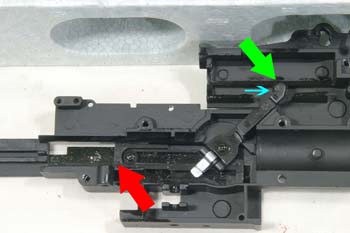

ウェイトが戻った瞬間(実銃では次弾が装填された瞬間、エアガンではBB弾が発射された瞬間)。74-20リコイルプレートが前進する(水色矢印方向へ戻る)。このとき、このプレート下右端の部分が、緑矢印の74-18リコイルスイングアーム下端のラッチに当たる。リコイルスイングアームは左方向への回転に関してはフリーなので、ラッチ機能が働くよりも早く左方向への回転を始め、上部のローラー部分でボルトを後退(写真では左方向へ移動)させる。もしこの段階でボルトが後退できない状況であった場合(ボルトハンドルを手で押さえていたり、ボルトハンドルが何かに引っかかっていたりした場合)は、下端のラッチ機能が働き、ボルトを後退させない。つまり、ボルトの後退をスルーすることによって、ボルトにピストンスプリングの強力な力が、直接伝わらないようにしている。なぜ?・・・けがするから。

|

|

|

ボルトが最後退した後、74-28ボルトリコイルスプリングの力によってボルトは前進(写真では右方向への移動)を始める。その力によって右方向に押された74-18リコイルスイングアームは右回転の力が加わり、下端のラッチが働いて、74-20リコイルプレート下右端の突起を乗り越えて定位置へ戻る。 |

|

|

74-18リコイルスイングアーム下端のラッチを持ち上げたところ。このように動く。ラッチよりクラッチと呼ぶ方がいいのか? |

|

|

74-27ボルト。赤矢印の突起が本体とメカボが作るレールに組み合わさる。 |

|

|

ボルトを裏から見たところ。赤矢印の部分に74-18リコイルスイングアームが組み合わさる、 |

|

|

74-27ボルトと74-18リコイルスイングアームの作動状況。発射前で定位置の状態。 |

|

|

ボルトが後退した瞬間。 |

|

|

ボルトの前後動を合成してみた。結局ボルトの後退量は黄色矢印のメカボ部分に当たって規制され、赤矢印の後退量しか得られない。これ以上後退させようにも、74-18リコイルスイングバーが回転作動である以上、作動量は容易には増やせないので、「激発作動時の後退量」は増やせない。が、ボルトを手で引いたときにもっと後退させたい。そうしたいのなら、黄色矢印のメカボ部分を取り去り、ボルト下端の突起が前後するレール部分を延長させなければならない。下端のレール部分はともかく、黄色矢印の部分を撤去したら、ウェイトを切り詰めて短くし、黄色矢印の突起部分をもっと後ろ(写真では左側)に新設しなかればならない。そうでないと、ピストンの後退の力を拾えない・・・発射時にボルトを動かせない。「強いリコイルショックがあって」「発射時にボルトが動いて」という現状に「手でボルトを引いたとき、実銃と同じ位置までボルトが引ける」機能を加えるのは、魔改造が必要かと。

|

|

|

最後に、組み立て時の注意を二つ。74-30・31リアサイトベース部の組み立て時、インナーバレルのスプリングを青矢印の位置でセットしよう。ほかの部分に気をとられていると、ひょんなことからスプリングのテンションで赤矢印まで前進してしまうことがある。しかも、この状態でも組み立て可能。するとインナーバレルの位置が不正になり、マガジンが装着できなくなる。最初の組み立て時、これをやってしまった。マガジン装着は組み立て完成後の最後の動作なので、非常に悲しかった。八九式やM4A1などは、インナーバレルはアウターバレルに後方からねじ込みができたのでこのような不具合は起きなかった。が、AK74MNはホップダイヤルがじゃまになって、リアサイトベース組み立て後にインナーバレルを組み込むことができない。要注意。

もう一つ。74-23リアサイトスプリングの組み付け。これはリアサイトベース組み立て後には装着できない。組み立てがほぼ終了し、リアサイトを取り付けようとして・・・気がついてももう遅い。もう一度フロント部を分解し直しになる。これまた非常に悲しい。 |

|